(Esta nota fue realizada hace aproximadamente un año)

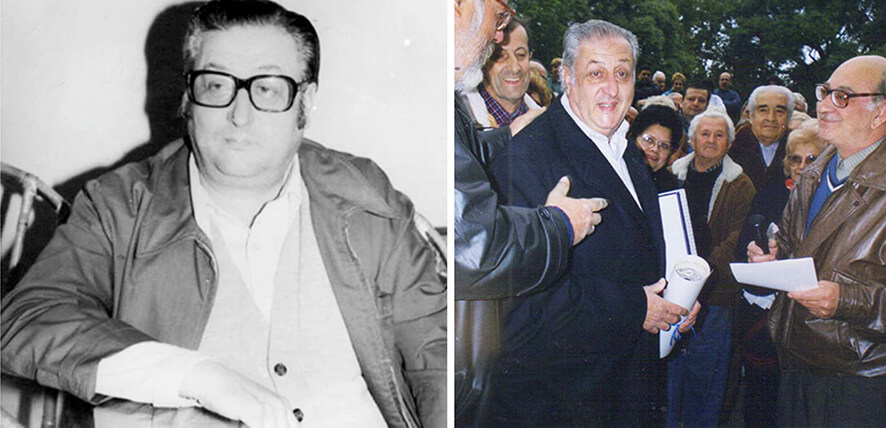

Ese morocho, vecino, que afable le sirve una de mozzarella y fainá se llama Daniel Bengolea; tiene 48 años, cinco hijos y tres nietos. Cada día, a las cuatro en punto de la tarde, se calza su uniforme de mozo (incluye moñito y chaleco gris) e inicia su jornada laboral en la pizzería Santa Lucía (av. San Martín, casi esq. Moreno), donde trabaja desde hace medio siglo.

Daniel recién regresa a su hogar -donde lo espera su pareja, Miriam Rosa – ubicado en San Miguel, «con suerte, a eso de las tres, tres y media de la madrugada», señala. «Salgo de la pizzería a la una y viajo en el 53 hasta San Miguel; ahí tengo que tomar otro colectivo hasta mi casa… y, claro, no es lo mismo viajar de noche que de día… de noche es difícil conseguir colectivo, las demoras son muchas», se lamenta. Y agrega: «Muchas veces me cansó más por el viaje que por el trabajo, aunque a la larga, uno se acostumbra».

El flaco se destaca por su cordial disposición, por su sonrisa amable. Ágilmente se mueve entre las mesas que suelen extenderse sobre avenida San Martín y sorprende observar cómo se las arregla se para atender a tanta gente y recordar de memoria los numerosos pedidos. «Es cuestión de práctica – manifiesta – esto de la ‘comanda’ (registro escrito de los pedidos) hará unos diez años que empezó a utilizarse… pero los pedidos siempre se hicieron al canto: ‘Una chica de muzzarella, dos fainás, una fugazzeta y un porrón para la cuatro'».

Daniel como todo buen argentino que se precie también carga con problemas personales pero, asegura, sabe dejarlos afuera apenas traspasa el umbral de la pizzería. «A veces, cuesta, pero hay que saber separar las cosas. Siempre me impuse mantener esa línea de trabajo para que todo salga bien», dice y también reconoce: «Después, cuando terminás de trabajar, los problemas te vuelven y la cabeza te trabaja a mil».

– Más de una vez, además de cargar con tus propias complicaciones, habrás tenido que soportar a los clientes mal dispuestos.

– Y, sí, eso nos pasa a todos los que trabajamos de esto… pero, la verdad, siempre me fue bien porque la gente a la largo se da cuenta de que uno le pone ganas, le pone onda… además, te digo algo:  ; al menos conmigo… siempre me brindó cariño, afecto.

; al menos conmigo… siempre me brindó cariño, afecto.

El morocho se confiesa riverplatense, condición que a partir de este preciso instante le va a significar la disminución de su propina de parte de la mitad más uno (perdón, Daniel), e indica que se crió en San Miguel junto a sus padres y seis hermanos.

Fue apenas cuando terminó la primaria que se topó con el indispensable mandato paterno: «0 estudiás o trabajás… vago, no». El chico Bengolea optó por el trabajo y ya desde sus trece se animó a la rutina laboral; fue aprendiz de distintos oficios hasta que fue empleado por los gastronómicos Perpignano y aterrizó en Caseros.

«Antonio; Mario, quien falleció el mes pasado; Diego y Nico, los hijos de Antonio… además de brindarme trabajo siempre me ayudaron mucho, me dieron una gran mano cuando la necesité, son mi segunda familia», agradece . Daniel reconoce que por las características de su ocupación (su único día franco es el martes), estuvo ausente en numerosos encuentros familiares… «es difícil porque perdés muchas cosas, los fines de semana, cumpleaños, fiestas, reuniones… uno, nunca está… pero, bueno, el laburo nuestro es así», se resigna.

«En veinticinco años habré faltado cuatro o cinco veces, vine con dolor de cabeza, sintiéndome mal; mi viejo, que falleció hace unos años, me enseñó que el trabajo hay que respetarlo», añade.

Esta nota se realizó a solicitud de varios lectores que conocen al mozo de la pizzería de avenida San Martín, quienes nos pidieron que destaquemos su afabilidad y su permanente buena disposición… ¡Qué grande, Daniel!.